夜間頻尿の生活指導の効果

当院の集患の特徴を生かし、治療の一環として夜間頻尿を改善する生活指導をつくるために、統計的に色々考察したり、他の分野の役立ちそうな知見を拾い集めています。いわば、自由研究みたいなもので、自主的な学習活動で得られた知見を積み上げて当院独自の生活指導を作成し、その成果を上げるために努めています。もちろん夜間頻尿ガイドラインを重視しながら、患者さんに近い開業医として夜間頻尿のフィールドワークを行い、泌尿器科実地医療でとして夜間頻尿をいかに減らせるか、工夫をしています。これは泌尿器科領域に限らず幅広い人体の知識を取り入れる必要があり、自分自身のアンチエイジングのためにも垂範率先、並走しているつもりであり、日々興味深く診療しています。

2023年秋に「夜間頻尿」に関する本を、幻冬舎ルネッサンス新社から出版します。総まとめです❗️

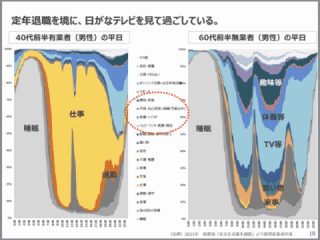

定年退職後 読み取れる生活の変化と対策

テレビを見て過ごす時間が多くなる

その他、趣味、休養・くつろぎ、買い物、家事、受診・療養の時間が占める

全体的に自主生活となり、目的設定がないと意欲/運動量/時間管理が低下する

意欲の低下を防ぐ

運動量を維持して筋肉量を減らさない

食生活に気をつける

時間に対する意識、規則正しい生活を心がける

目標設定、存在意識を保つべく、社会との繋がりを意識し参加する

活動的であること、健康的であることを意識する

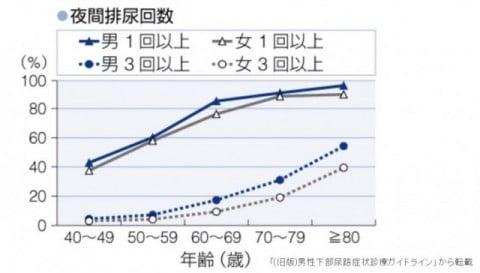

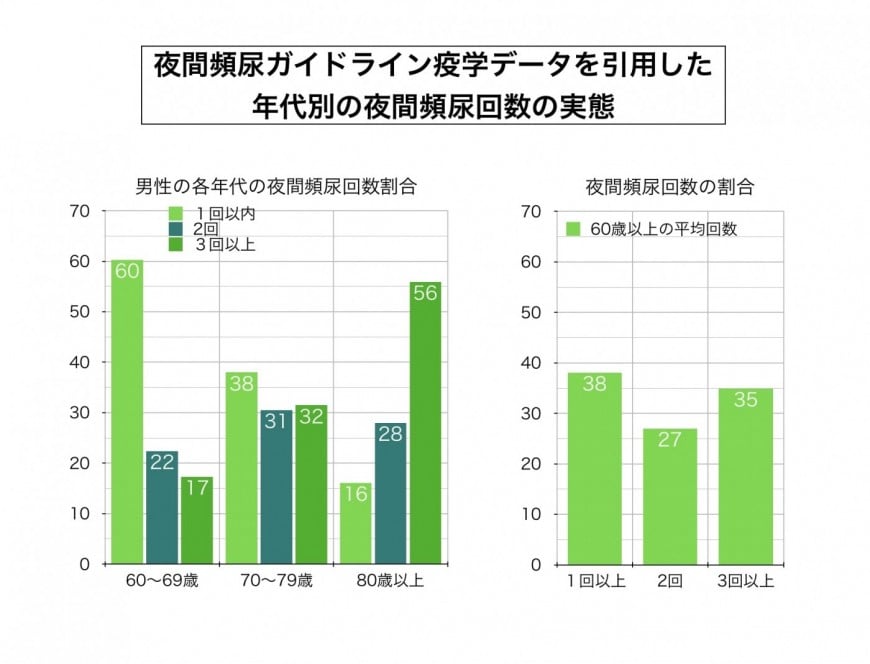

夜間頻尿ガイドライン疫学データを引用した年代別の夜間頻尿回数の実態

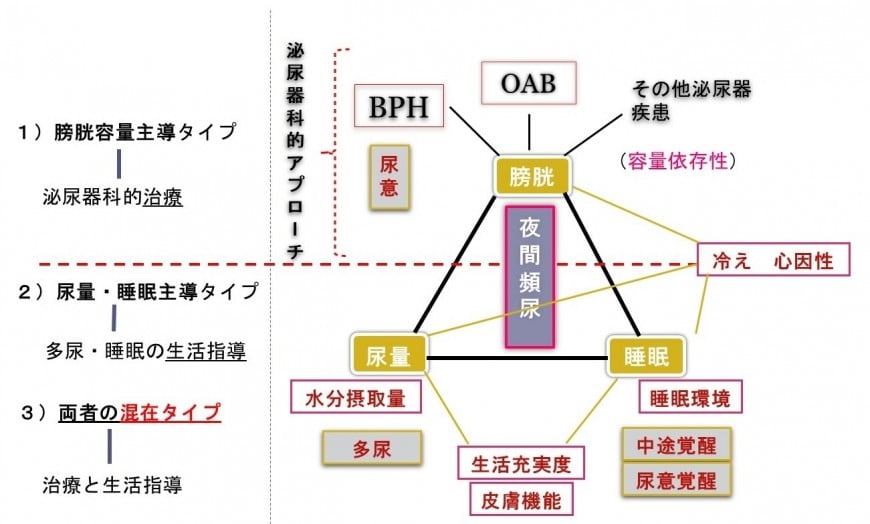

夜間頻尿を形成する3要素とその周辺 (私案)

夜間頻尿回数は水分管理、睡眠が関与する.

ただし、薬のみによる治療は、確実に減少させうる回数は文献的にみると平均で1.5回未満が限界と言われ、不安定でありやや不十分な結果に終わっています。海外の有名なコンバット試験でも夜間頻尿は0.5回しか改善しなかったとのことです。これは、夜間頻尿が、泌尿器科疾患だけでなく様々な要因に影響されているためです。そのため、行動療法を追加することが推奨されています。

睡眠では、深睡眠の時に発汗/不感蒸泄が多くなることもあるため、深睡眠が必要です。これらの点について、個々に徹底した生活指導を加えています。

例外として、下肢のむくみをきたす疾患、無呼吸症候群など、他に治療すべきものは他科に委ねる判断も必要です。

夜間頻尿とフレイル

夜間頻尿とフレイル(高齢者の虚弱状態)

最近では、前立腺肥大症の夜間頻尿に関して力を入れており、多くの患者さんに好評です。夜間頻尿の改善には投薬だけでは限界があり、生活指導による医師と患者さんの共同作業が重要です。私の実践する生活指導は夜間頻尿だけでなく、今流行りの「フレイル(高齢者の虚弱状態)」の予防にも共通項があり、その予防にも最適と考えています。フレイルの予防には「運動」「精神性」「社会参加」が有効であると言われています。それらは夜間頻尿の改善にも効果的です。

「夜間頻尿の改善」に有効と思われ、当院で意識している項目を挙げてみます。

①代謝が全般的に落ちているか

筋肉量(基礎代謝)、意欲低下(生活活動代謝)

食欲低下(食物誘導熱産生)

②動かないので眠りが浅くなるか(中途覚醒)

③水分の保水力が低下しているか(筋肉量の低下)

④外界への対応能力、適応力が低下し、温度変化に影響される。生活の工夫ができなくなっているか。(季節順化)

⑤意欲が低下しているか(精神性の低下)

以上を改善する努力が必要であり、その他に、社会性の回復(目標設定の回復)が必要となります。これらを生活指導し、個々の自己管理目標としています。

夜間頻尿の改善のための自己管理が可能になれば、生活習慣病の予防にもなり、元気を取り戻す大きな目安になると思います。詳しくはホームページに徐々に記載するつもりですし、ご興味のある方は是非ご来院ください。泌尿器科は尿量の管理などから身体の健康を取り戻し健康寿命を伸ばす一翼を担う、一般の人のための科でもあります。

当院は泌尿器科の観点から「性生活」や夜間頻尿から「健康寿命」を支え、地域の「健康ステーション」をめざします。

「実地医療におけるMaleLUTSの夜間頻尿(院内調査)」学会発表スライド

第25回日本排尿機能学会演題抄録(上記スライドで発表)

実地医療におけるMaleLUTSの夜間頻尿(院内調査) 2018年9月27日

注釈 Male LUTSとは、男性で排尿症状持つ患者さんのことで、大半が前立腺肥大症です。

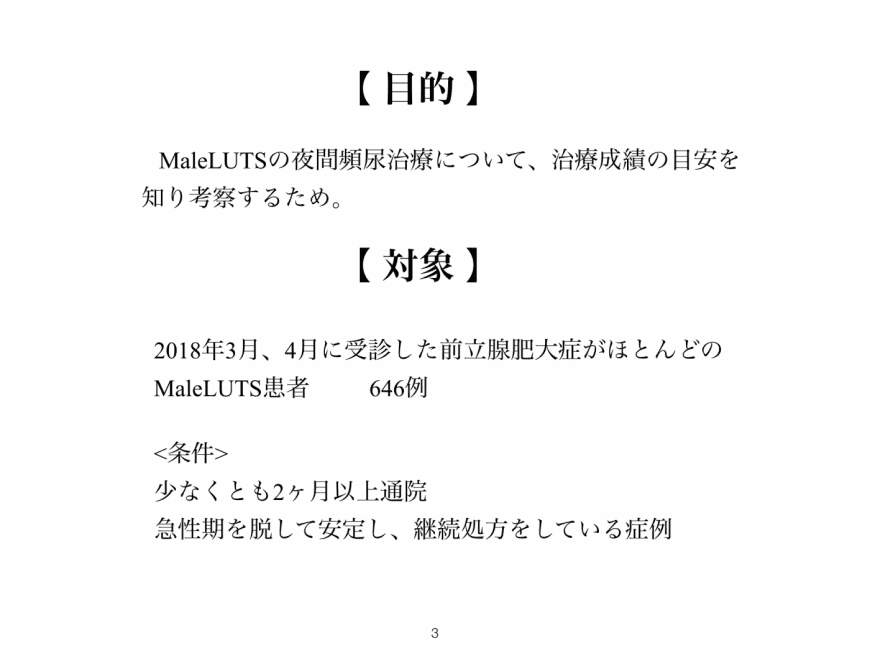

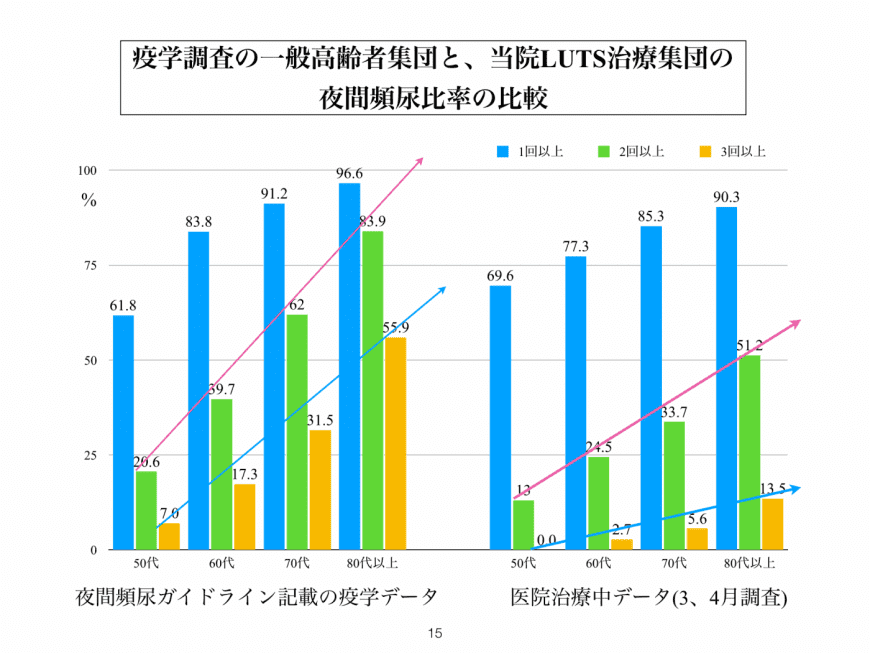

【目的】当院の夜間頻尿治療に関する効果を知るために、通院治療中の患者の実態調査を実施した。背景に、外来診療で夜間頻尿がどの程度でコントロールされ、維持されているのか、あまり統計的な目安、目標などを知りえない。そこで夜間頻尿診療ガイドラインに記載されている疫学調査データと比較して検討を試みた。

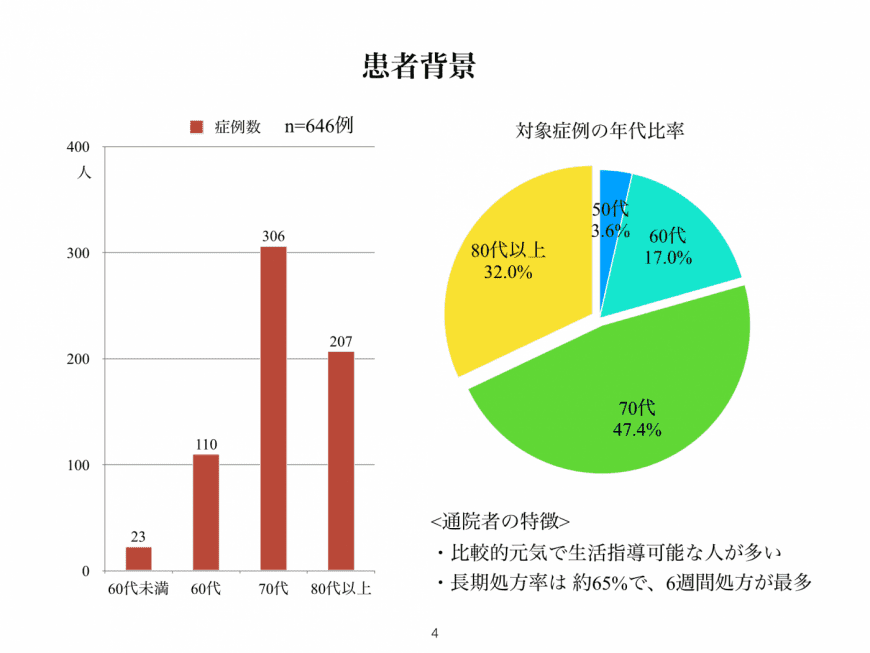

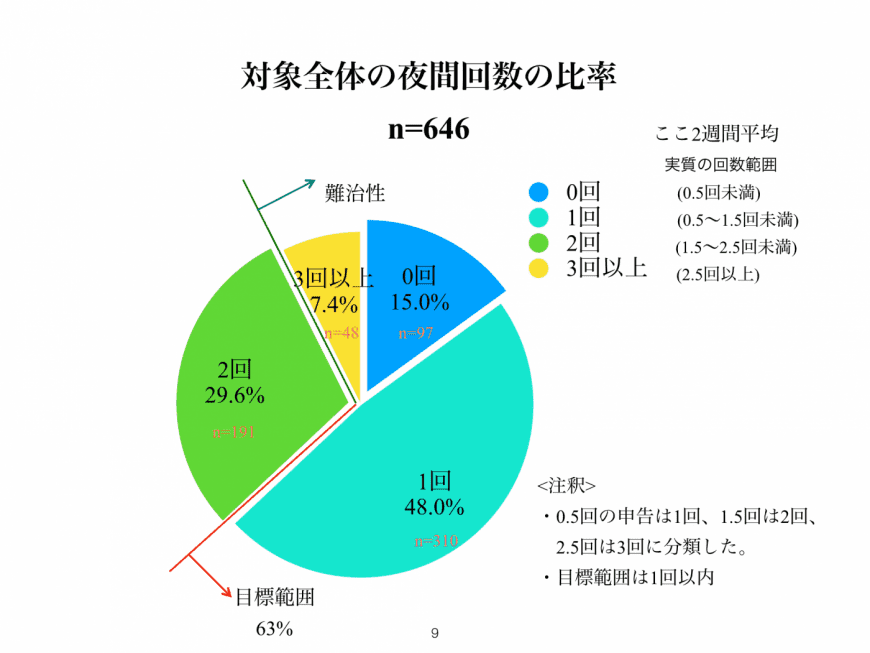

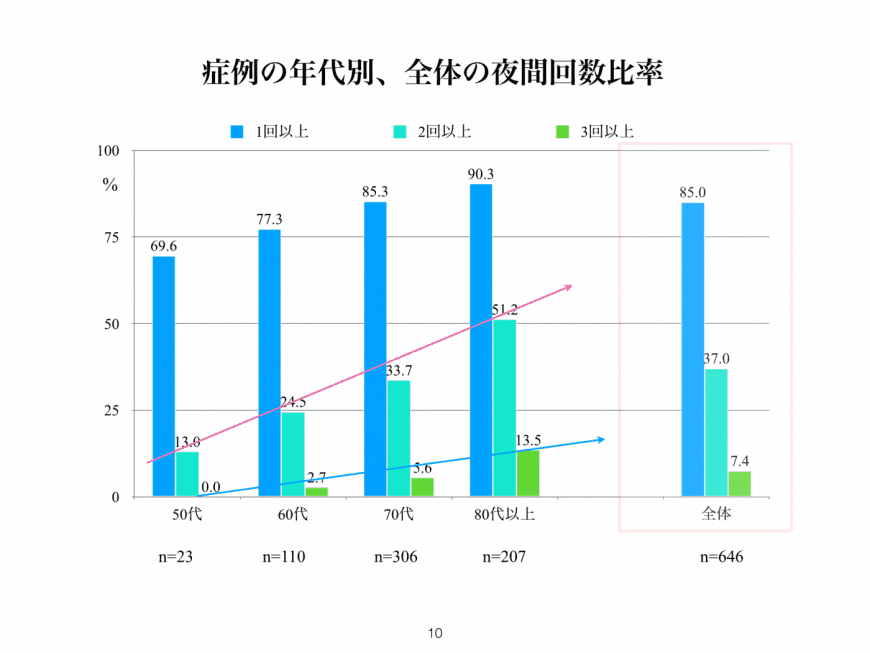

【対象】対象者は、当院に通院する前立腺肥大症がほとんどを占めるMaleLUTS患者で、少なくとも2ヶ月以上通院し薬剤の継続処方を受けている、急性期を脱している症例群である。2018年3月、4月の一斉調査で該当646例に行った集計で報告する。年代構成は70代が約半数、80代が3割、ついで60代の順であった。

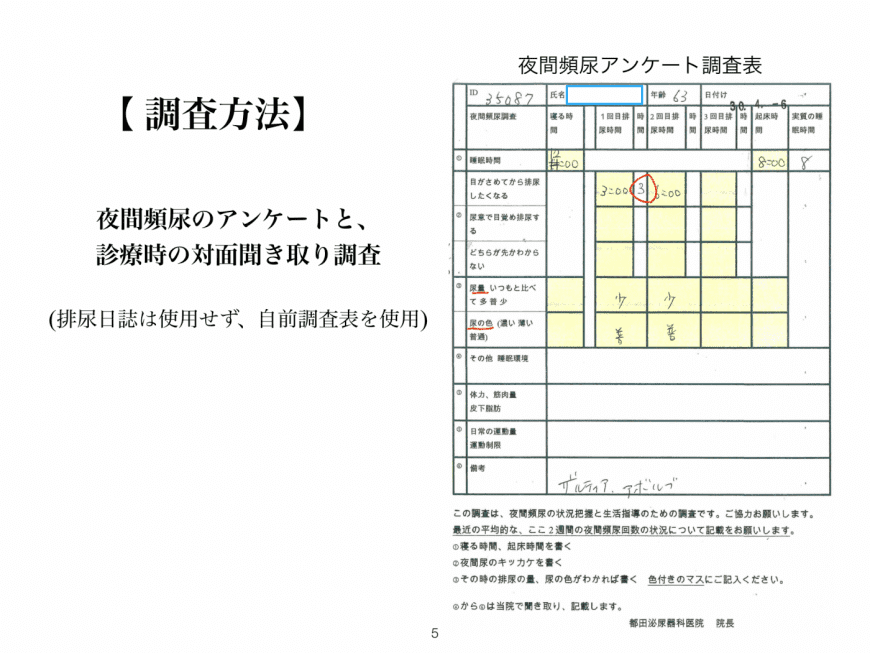

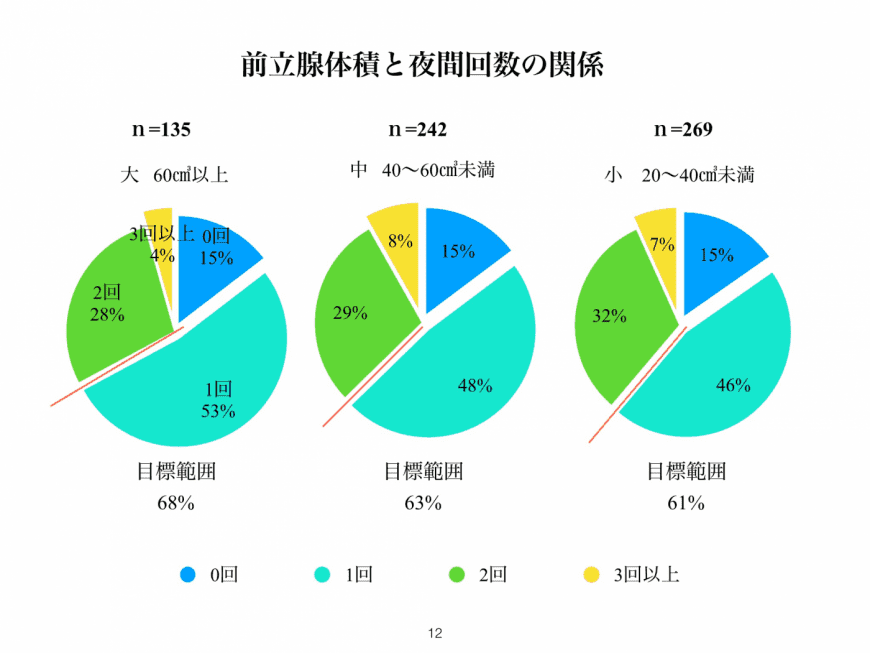

【方法】対象者に対し、アンケート後に診療時の対面調査で夜間頻尿の詳細を聴取した。調査内容は、1)睡眠中断をした夜間排尿回数、2)排尿動機として尿意覚醒後排尿か中途覚醒後排尿の区別、3)前立腺体積を、30cc未満、30cc以上60cc未満、60cc以上の3群に分けて検討した。

【結果】調査結果は、ガイドライン記載と同様のデータ表現で示すと、1回以上85%、2回以上37%、3回以上7%となった。年代別では、年代が増すに連れて治療に抵抗性を示した。この時季の意識調査では、中途覚醒後排尿は25%含んでいた。体積別では、むしろ大きな体積の群に夜間排尿回数の改善割合が良好な傾向がみられた。

【考察】当院の薬物治療と生活指導による夜間頻尿は、その効果において、同年代一般人疫学調査データより、良好な改善が得られていることを確認できた。当院データの分析の結果、尿量の抑制を考慮する他に、中途覚醒後排尿を減らすような、眠剤に頼らない生活指導も必要とおもわれた。

【結語】実地医療では薬剤調整に限らず生活領域の指導で出来るだけ夜間頻尿を抑え、満足度をあげることが目標となる。当院は生活指導で今回の調査結果を生かし、生活管理を個々にオーダーメイドで指導してく方針である。

夜間頻尿問答集

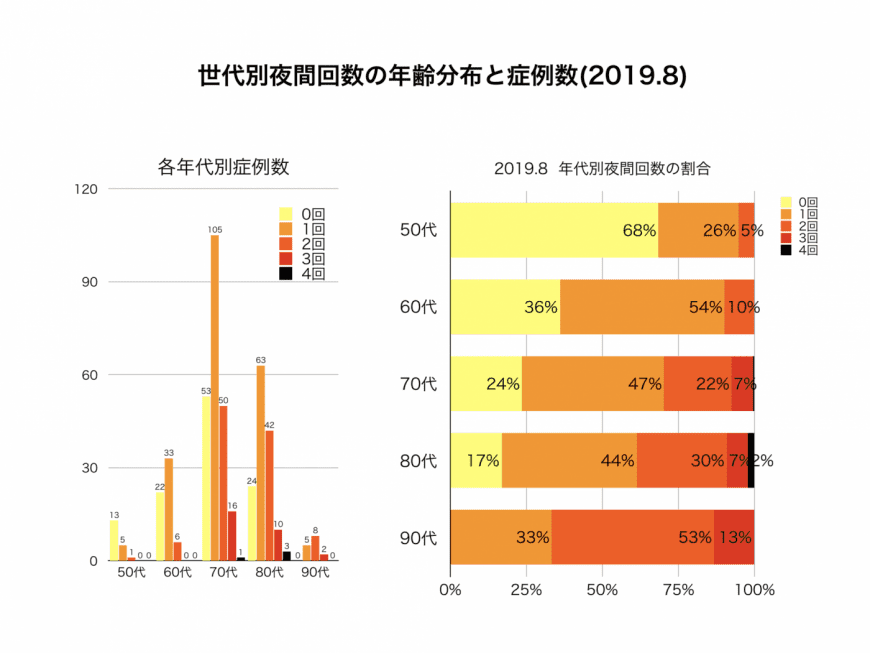

当院の夜間頻尿統計

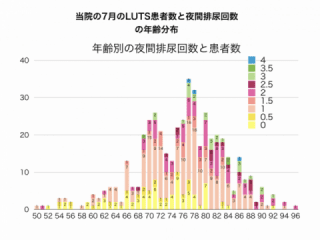

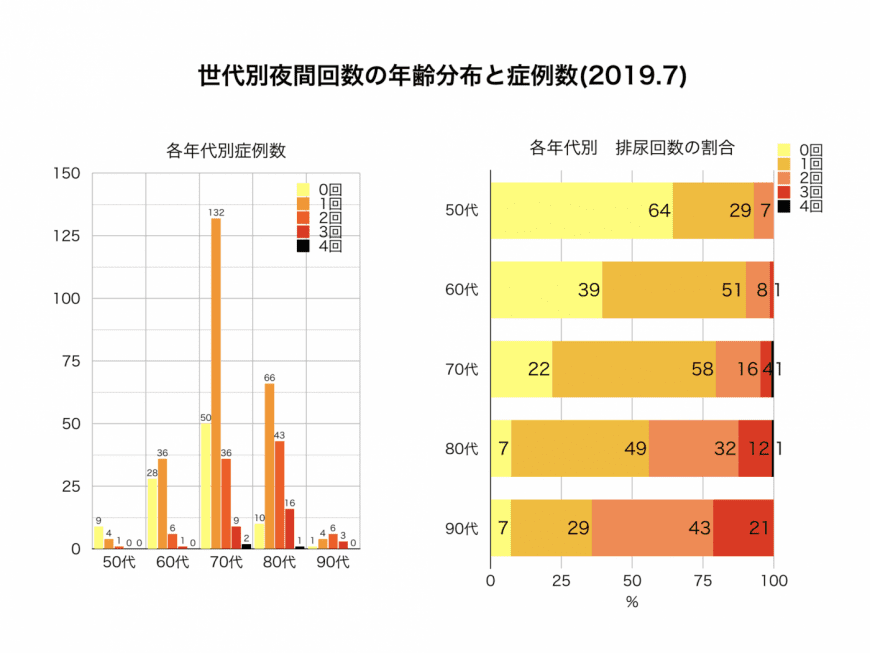

2019年7月の夜間回数統計

当院に於いて、2019年7月の夜間排尿回数の統計を調査しました。今年の梅雨は長く、晴れの日の少ない、あまり暑くない梅雨明けの遅い7月でした。しかしながら、大雨がなければ比較的過ごしやすく、排尿環境にとっては良好な期間でした。それは、マスコミの熱中症予防の意識喚起が比較的少なく、少し動けば汗をかきやすく、睡眠環境も薄着で眠れる適温環境が続き、尿量の自己管理の調整が少なくて済む期間が長く続きました。薄着で寝ていて暑すぎず寒すぎず、寝室温度と湿度を調整する必要のないこの時季は、夜間排尿回数が少なくなりやすいと言えます。

対象者を年代別に分けると70代後半が最も多く、次に70代前半と80代前半が続いています。

夜間排尿回数は1回~2回未満が73%に上った。3回以上は7%に過ぎなかった。各年代別の患者数とその夜間回数の占める割合を図に示しました。治療をしていても高齢になるにつれて回数は増加していますが、2回未満が大半であり満足してもらっています。

高齢者では1回までが正常と当院ではしています。これは患者さんの対面意識調査ですので、回数を判定する側から見れば難しい面もあります。時には1ヶ月間、夜間回数を記録してもらって、睡眠の長さを考慮して判定しています。

夜間多尿の治療

ミニリンメルト の処方開始

夜間頻尿治療の抵抗性の原因について (2021年9月新規掲載 レポートへリンク)

総まとめとして題名「夜間頻尿の正体」という本を出版します。(幻冬舎から発売中)

夜間頻尿の謎に迫る、総まとめの本を出版します。

[一] 健康や生活を脅かす夜間頻尿とどう向き合うか

[二] 実はコレ! 夜間頻尿を引き起こす原因

[三] 夜間頻尿の3本柱

[四] 夜間頻尿と睡眠は切っても切れない関係

[五] 高齢者ほど体と向き合わなければならない

[六] 夜間頻尿改善法のまとめ

[七] Q&A こんなときどうすればいいの!?

これが目次です。

[一]章:夜間頻尿の概要と、外来患者統計を通じて感じた実態、治療成績の分析。代謝と睡眠の重要性を強調。

[二]章:夜間頻尿の原因として基本的な3つの因子に加え、5つの背景因子を配置。目標達成シートを作成し導入。

[三]章:疾患、尿量、睡眠の3つの基本因子についての詳細な説明。

[四]章:睡眠の仕組みと夜間尿量の関連性、高齢者生体機能の影響について。夜間頻尿の根本原因に言及。

[五]章:高齢者の生体機能の劣化を考慮し、それを代謝で補うことの重要性を強調。具体的な生活指導と方法について。

[六]章:睡眠と尿量を代謝で管理することの重要性、季節への適応。高齢者にとって夜間頻尿は健康の指標、1日の過ごし方を考察。

[七]章:質問形式で各テーマを復習。

これらの要点を簡潔にまとめて、章の流れを理解しやすくしています。

「夜間頻尿の謎に迫り、老化防止への鍵を握る!実績と各分野のエビデンスで綴る医学的な実用書」